La inmortalidad del maestro

No miente White cuando insinúa que es capaz de transmitir un entusiasmo conmovedor por todo lo que lo rodea, por todo lo que le llama la atención. La simpleza, la ironía y la inteligencia, urdidas por medio de una prosa intachable, pueden producir anhelos irrefrenables.

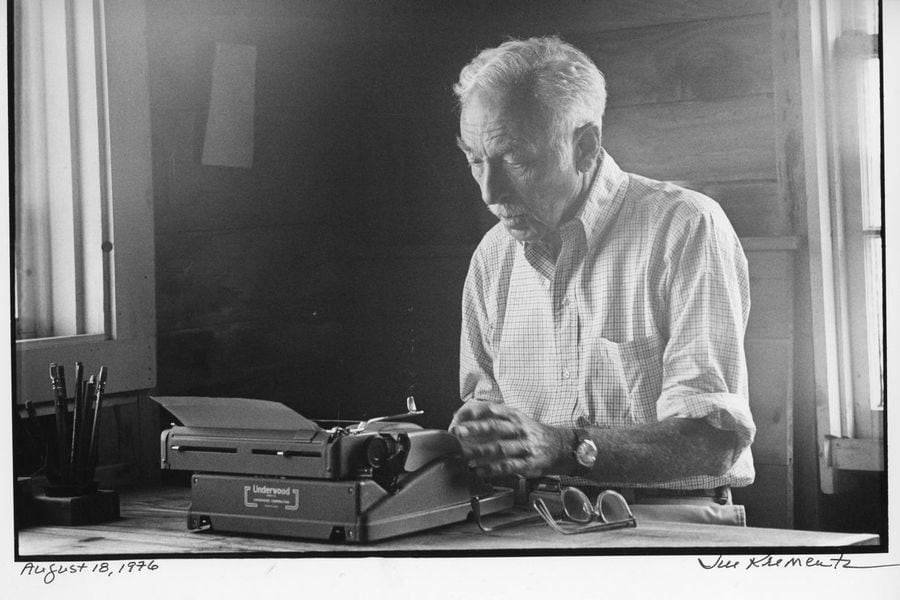

Elwyn Brooks White, mejor conocido como E. B. White, es uno de los escritores fundamentales del siglo XX, pese a que, según él mismo reconocía, el género que cultivó con dedicación y distinción, el ensayo, no gozaba del prestigio de otras formas de escritura. Así, a diferencia del novelista, el poeta y el dramaturgo, "el ensayista debe conformarse con el papel autoimpuesto de ciudadano de segunda". Tratándose de él, la afirmación resulta ser de una modestia exagerada, puesto que hasta el día de hoy su obra principal, una magnífica colección de ensayos breves y no tan breves, permanece firme en el lugar que le corresponde, allá en lo más alto de las cumbres de la literatura estadounidense. White nació en 1899 y murió en 1985, pero al leerlo cuesta creer que el autor no se está dirigiendo a nosotros desde una posición tan cercana como la de la propia sombra. Evidentemente, White fue un gran lector de Montaigne.

Sea que nos hable del día a día de su granja en Maine, o de la frenética inmensidad de Nueva York, o de las dificultades que acarrea toda mudanza, o de los hábitos de una familia de mapaches, o del racismo, o de sus aventuras de joven navegando por Alaska, o del Ford Modelo T, o de la muerte de su chancho, o de su aversión por las Naciones Unidas, o de la falta de importancia que le damos al humor, o de Fred, su adorado perro salchicha, White nunca falla en seducir al lector. Mitad en serio, mitad en broma, él aseguraba que "el ensayista es un hombre sin complejos que tiene la creencia pueril de que todo lo que piensa, todo lo que le ocurre, es de interés general. (…) Hay que ser una persona congénitamente egocéntrica para tener el descaro y el aguante necesarios para escribir ensayos".

La mayoría de las piezas contenidas en Ensayos fueron publicadas en The New Yorker. Escritores como White y Joseph Mitchell -amigos, contemporáneos y compañeros de oficina- contribuyeron más que nadie a que la revista alcanzase una gloriosa y extendida época dorada, ello bajo la dirección del mítico editor William Shawn, quien permaneció en su cargo por 53 años. Pero a diferencia de Mitchell, que se concentró en la calles de Nueva York para surtirse del fascinante material de sus crónicas, White revivió una tradición estadounidense que le concedía igual importancia a la observación de la naturaleza y a cierto desencanto con las leseras propias de la modernidad. No en vano, dos de sus autores tutelares fueron Henry David Thoreau y H. L. Mencken. White, en este sentido, viene a ser la bisagra ineludible para abrir el portón que separa dos eras trascendentales.

No miente White cuando insinúa que es capaz de transmitir un entusiasmo conmovedor por todo lo que lo rodea, por todo lo que le llama la atención. La simpleza, la ironía y la inteligencia, urdidas por medio de una prosa intachable, pueden producir anhelos irrefrenables. Bien lo sé yo, que hace ya 20 años, totalmente embrujado por sus escritos sobre Maine, me vi en la necesidad de emprender una peregrinación a su granja. Nada me parecía entonces más urgente, y hasta el día de hoy lo considero uno de los viajes más enriquecedores de mi vida. A mediados del siglo XIX, Thoreau exploró los bosques de Maine, escribió sobre la experiencia y no podría estar más de acuerdo con la siguiente frase de su pupilo, expresada 120 años más tarde: "Cada vez que los hombres de Maine vemos amenazada nuestra forma de vida en un sitio tan lejano como Washington, nuestros pensamientos se vuelven invariablemente a la escopeta guardada y el intenso sabor de nuestra carne salvaje".

White, sin embargo, no fue un observador eminentemente bucólico ni provinciano. Suya es, sin ir más lejos, una de las predicciones más escalofriantes de nuestros tiempos. En 1949 publicó un ensayo titulado He aquí Nueva York, un perfil insoslayable de "la capital del mundo". En esa pieza, nuestro hombre le advirtió al mundo que "la ciudad, por primera vez en su larga historia, es destructible. Un solo vuelo de aviones no más grandes que una cuña de gansos puede acabar rápidamente con esta fantasía isleña, incendiar las torres, derribar los puentes, convertir los pasajes subterráneos en cámaras letales, incinerar a millones".

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.